采风调研·第七天

国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目《岭南舞蹈编创人才培养》采风调研进入第七天。全体学员来到英歌文化盛地——揭阳普宁,一探普宁英歌的风采与文化底蕴.

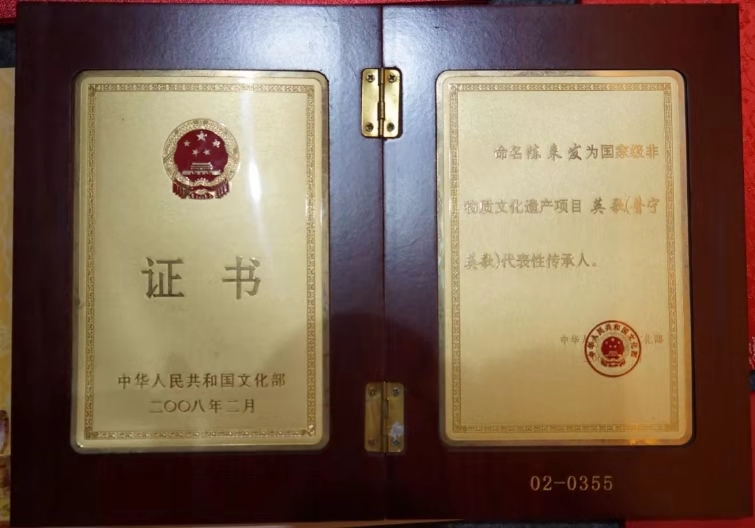

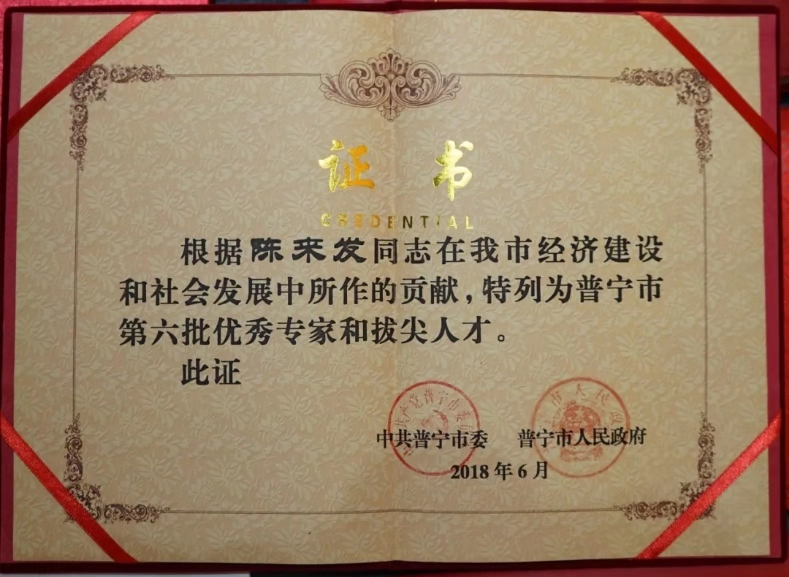

2019年7月28日上午,全体学员到达揭阳普宁。普宁是有名的文化之乡,拥有厚重的历史积淀、深厚的文化底蕴与浓烈的文化氛围,于是在普宁市文化艺术馆馆长陈华南,副馆长纪华芬的带领下,全体学员参观了普宁文化艺术馆,国家级非物质文化遗产普宁英歌传承培训基地——南山小学,并拜访了普宁英歌国家级非遗代表性传承人陈来发老师。

近几年来,普宁市宣传文化部门按照市委、市政府关于建设文化大市的战略部署,把着力打造和弘扬、振兴传统文化作为一项重点工程来抓。普宁文化艺术馆收列着“剪纸”“嵌瓷”“普宁广东汉乐”等非物质文化遗产技艺,“普宁英歌”作为第一批国家级非物质文化遗产名录代表作也被收录其中。因此,普宁被评为“中国民间文化艺术之乡”,普宁文化艺术馆也获“国家一级文化馆”称号。

馆长与我们介绍道:普宁英歌以舞蹈语言为载体形式,演绎梁山伯好汉攻打大名府的故事,渲染和歌颂扬正压邪、一往无前、斗志昂扬、团结战斗的英雄气概和精神风貌。并概述了普宁英歌的历史渊源、传承发展、基本特征与主要价值。普宁英歌风格独特,刚劲、威猛、粗犷、豪迈,展现的力之美十分恢弘壮丽。

“英歌锣鼓响,心蓬敞”在潮汕,英歌所到之处人山人海、夹道欢迎。英歌有很强的研究价值是因其具有社会性与广泛性的特征与其独特鲜明的美学特征,其渊源更是涉及古代史、近代史、舞蹈史等多学科学问。这对学员们的编创方向提供了重要的佐证及现实意义,同时也有利于在全体学员的努力下弘扬优秀的岭南传统文化。

结束了普宁文化艺术馆的参观后,全体学员来到了国家级非物质文化遗产普宁英歌传承培训基地——南山小学,南山小学校长黄春明接见了学员们。为了更好地引导少儿实际感受优秀传统的本土文化,充分利用社会资源促进少儿教育,普宁市率先推行“非遗进校园”,并设立南山小学为普宁英歌传承培训基地。“非遗进校园”对于文化的发展及非遗保护与传承的工作具有深远意义,坚定了文化自信,提高了学校的软实力,丰富学校课程之余有效助力师生综合素质的提升,非遗进校园让少儿真正感受到传统文化的魅力,树立自觉传承优秀文化的意识,使传统文化得以薪火相传。

普宁英歌以其铿锵有力的气势、震天动地的声威、撼人心魄的律动、别具一格的舞姿让群众百看不厌,世代相传。英歌舞中有着潮汕文化的深层积淀,潮汕文化孕育、发展了英歌艺术,英歌舞又以其独特的艺术与内涵丰富、充实了潮汕文化。

英歌舞的一槌一鼓、一动一吼都令人震撼,摄人心弦。中午,全体学员拜访了普宁英歌国家级非遗代表性传承人陈来发老师,观赏到了南山少年英歌队雄姿英发的英歌舞表演。普宁英歌的传承与发展在这群少年身上弘扬,虽年纪尚小但英歌舞勇敢拼搏、威武勇猛的精神在他们身上体现得淋漓尽致。可谓是“江山代有人才出,普宁英歌薪火传”,全体学员在这群少年身上看到了未来可期的壮志豪情与普宁英歌随着时代而发展的万般风采。

欣赏完普宁英歌的雄风,陈来发老师亲自为学员教授普宁南山快板英歌。南山英歌风格独具一帜,锣鼓声声紧凑,节奏强烈而响彻,动律快速力道刚强。学员们感受到了催人奋进的雄浑气势,槌光棒影中不自觉融入水浒好汉的凛然气魄中来。仿水浒好汉之忠勇,杨英雄阳刚之正气。槌起槌落,时而蹲伏时而跳跃虽考验了学员的反应能力及扎实的基本功,但也充分显示了恢弘威猛的阳刚之美。

陈来发老师作为国家级

非物质文化遗产传承人

亲自为学员们授课

槌声霍霍,吆喝阵阵,锣鼓铿锵。手持英歌棒,一往而无前。久负盛名的普宁英歌通过历代人的传承至今凝聚了无数人的心智结晶,澎湃了无数人的浩荡激情。无论是英歌文化或是传统文化的发展,都旨在体现坚韧不拔的民族精神与弥足珍贵的精神财富。而这种精神力量指引着学员们去发掘更多优秀的岭南文化与传统文化。

学员总结

杨文龙

广州市机电技师学院

这是我第一次来到潮汕普宁,不论文化艺术馆的参访还是南山小学的采风都留下了深刻的印象。这块土地有着深厚的文化底蕴,这里的英歌舞被誉为“北有安塞腰鼓,南有普宁英歌”。并且普宁英歌在这里从娃娃抓起,非遗进校园得到了非常好的开展。薪火相传英歌舞,普宁英歌创新辉!

曹德祺

星海音乐学院舞蹈学院

今天观赏到了南山英歌舞,让人意外的是今天的表演者为一群小学的小朋友,当他们开始表演英歌舞时,年纪小小不乏雄浑刚劲之力,震荡的锣鼓击打之声还没不过他们带着倔强刚硬的呼吼声,大家不禁被此景感染!我想这是我看过最打动我的少儿节目,最具有震撼力的少儿舞蹈,同时也引起各位老师的思考,英歌舞对于培养南方男童刚毅的成长所带来的影响。

赵娜

陕西师范大学

今天参观了普宁市非物质文化遗产保护中心,普宁是一个文化圣地,有“中国民间文化艺术之乡”的命名,非遗有普宁豆酱制作技艺,贵政山茶叶陶罐技艺,普宁新架,普宁横溪龙舞,普宁嵌瓷,以及重中之重的普宁英歌,它被认为是扬正压邪、吉祥平安的象征,起源于人民群众劳动之余喜习武 (学拳头)。随之更观看了小学生们表演的普宁英歌,6分多的舞蹈,孩子们大汗淋漓,真正在他们身上见识了普宁英歌的“头槌威风,槌影飞舞”。

黄丹

广西师范大学

普宁英歌是第一批国家级非物质文化遗产,是普宁人民在长期的社会生活实践中创造的优秀传统文化,普宁英歌以舞蹈语言为载体形式,演绎梁山伯好汉攻打大名府的故事。采风调研中,非物质文化遗产传承基地的孩子们,为我们表演了精彩的普宁英歌舞,一种团结战斗的英雄气概和精神风貌强烈的感染着我们,而后,我们学习了普宁英歌的部分套路,对比了潮阳英歌和普宁英歌的不同,为接下来的创作提供了更丰富的素材。

撰稿:杨文龙、苏湘茹

排版:苏湘茹

审核:胡骁